みなさん、こんにちは。

松浦です。

「作善日記」(さぜんにっき)をご存知でしょうか。

「作善日記」とは、三重県四日市市の善教寺にある、

木像阿弥陀如来像の胎内に収められていた文書です。

鎌倉時代に生きた藤原実重という人物による、

決して上手とは言えないつたない字で、

ひらがなを中心にして書かれた、

十七年間に渡る素朴な記録とでもいいましょうか。

作善とは、もともと仏教用語で、神仏への施しや寄進を意味し、

信仰が深かった鎌倉時代の人々にとっては大切な営みだったといいます。

いわば実重の社寺巡りの旅日記が「作善日記」です。

ちなみに彼による伊勢神宮への参宮は二十度を超えています。

奉納記録を見ると、田や畑のほか、馬や紙、布、米など、

かなりの資産家であったこともわかります。

それよりも僕が「作善日記」に親しみを持つのは、

実重による「母のため」という文言が多くみられることでした。

亡くなった母の供養としての彼なりの一所懸命が作善だったのです。

そこで、動機はそれぞれとして、

今の時代における作善とはなんだろうと思うのです。

自分は何を今日一所懸命に行うのだろうかと。

そこで立ち返るのは、仕事とは何かということです。

あくまでも僕の考えですが、

「仕事とは困っている人を助けること」。

それが直接的でなくても、

仕事のずっと先には、必ずそれを受け取ってくれる人がいて、

必ず喜んでくれる人がいる。

ああ、よかった、助かった、と思ってくれる人がいる。

そう僕は信じています。

作善とは仏教用語ですが、意味やこだわりは無しにして、

「作善日記」を「仕事日記」と考えると、

仕事への向き合い方に新しい喜びが生まれそうです。

今日もしっかり作善しよう。

それではまた。

今日もていねいに。

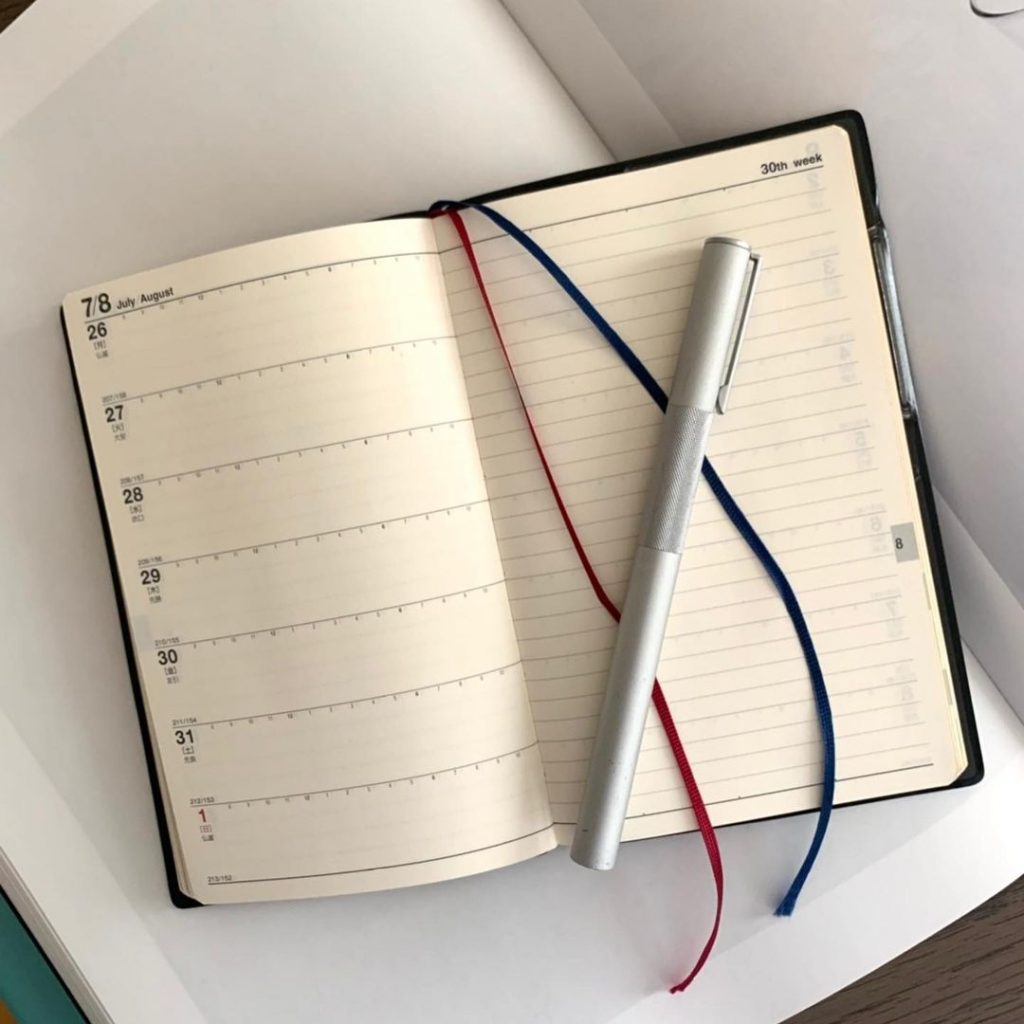

*写真について

僕の愛用している「NO.47」の手帳は、

昔ながらのとても古典的なタイプらしい。

さて、どんな作善を書きましょうか。