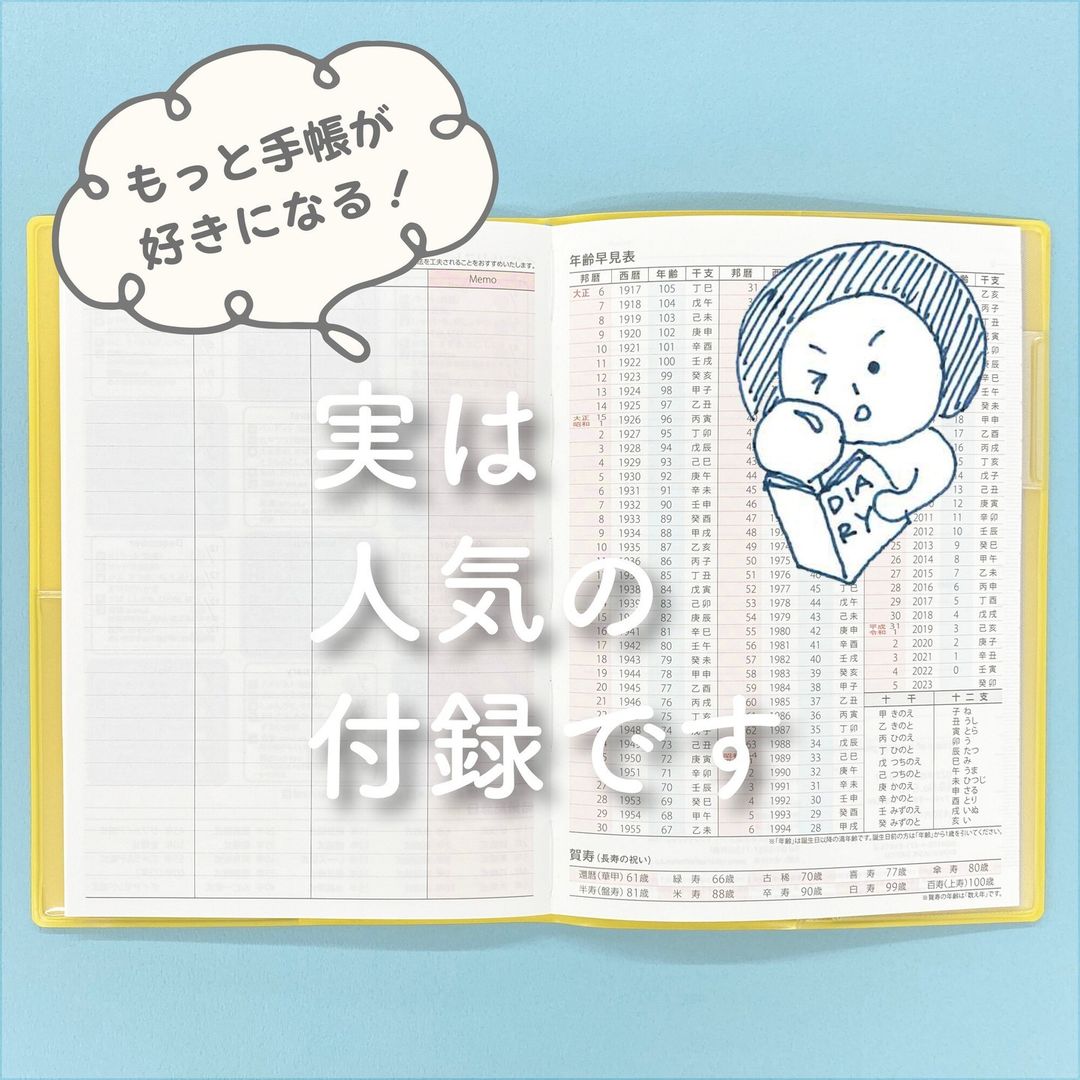

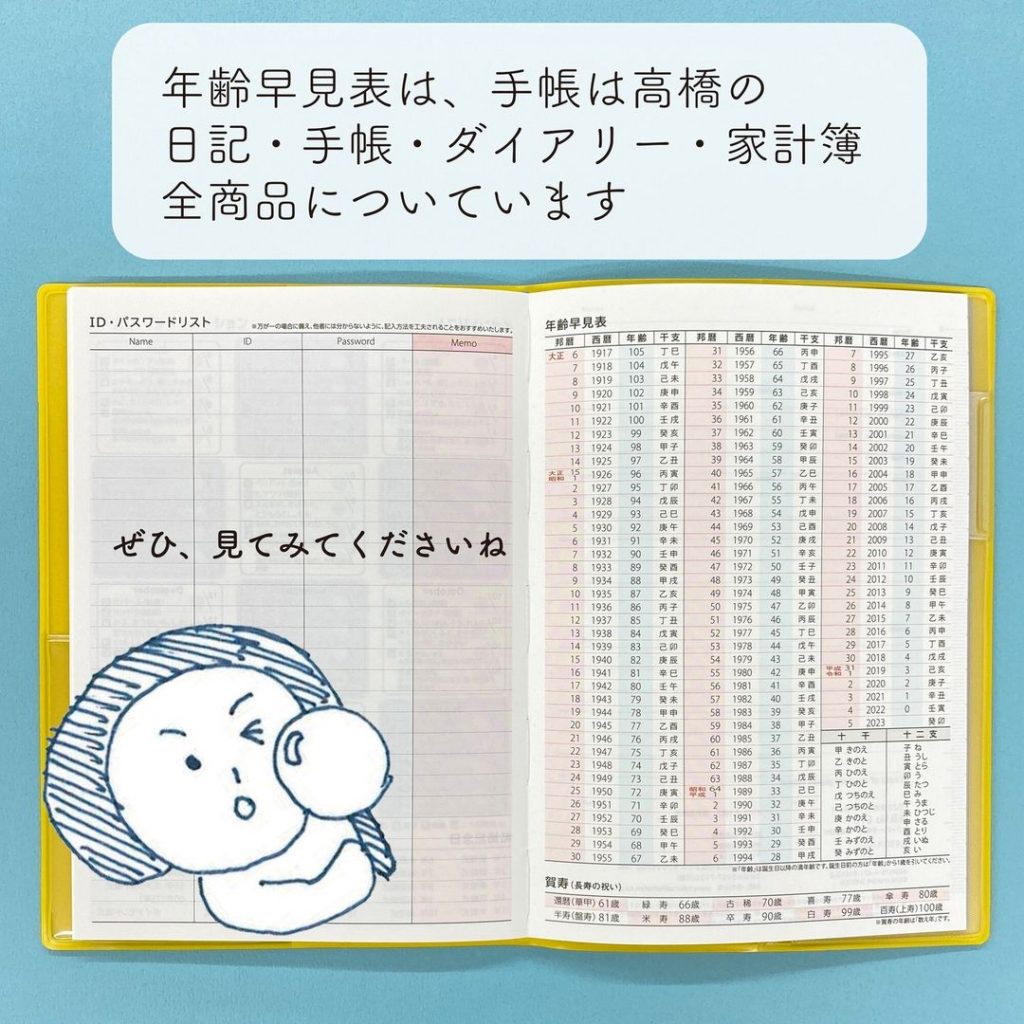

当社の日記・手帳・ダイアリー・家計簿すべての商品についている付録があります。

それはなんと

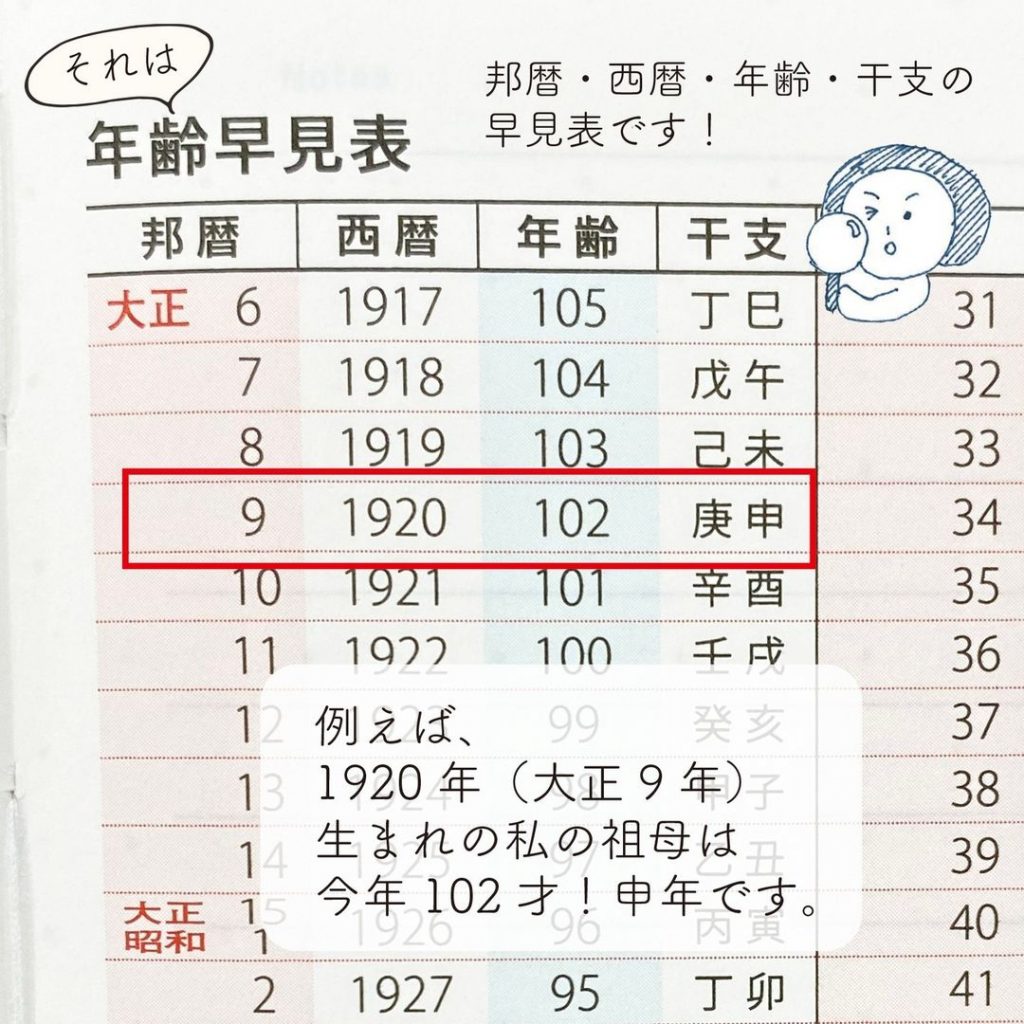

年齢早見表

大変地味ではありますが、けっこうファンが多い付録です。

どんなときに使うのかというと…

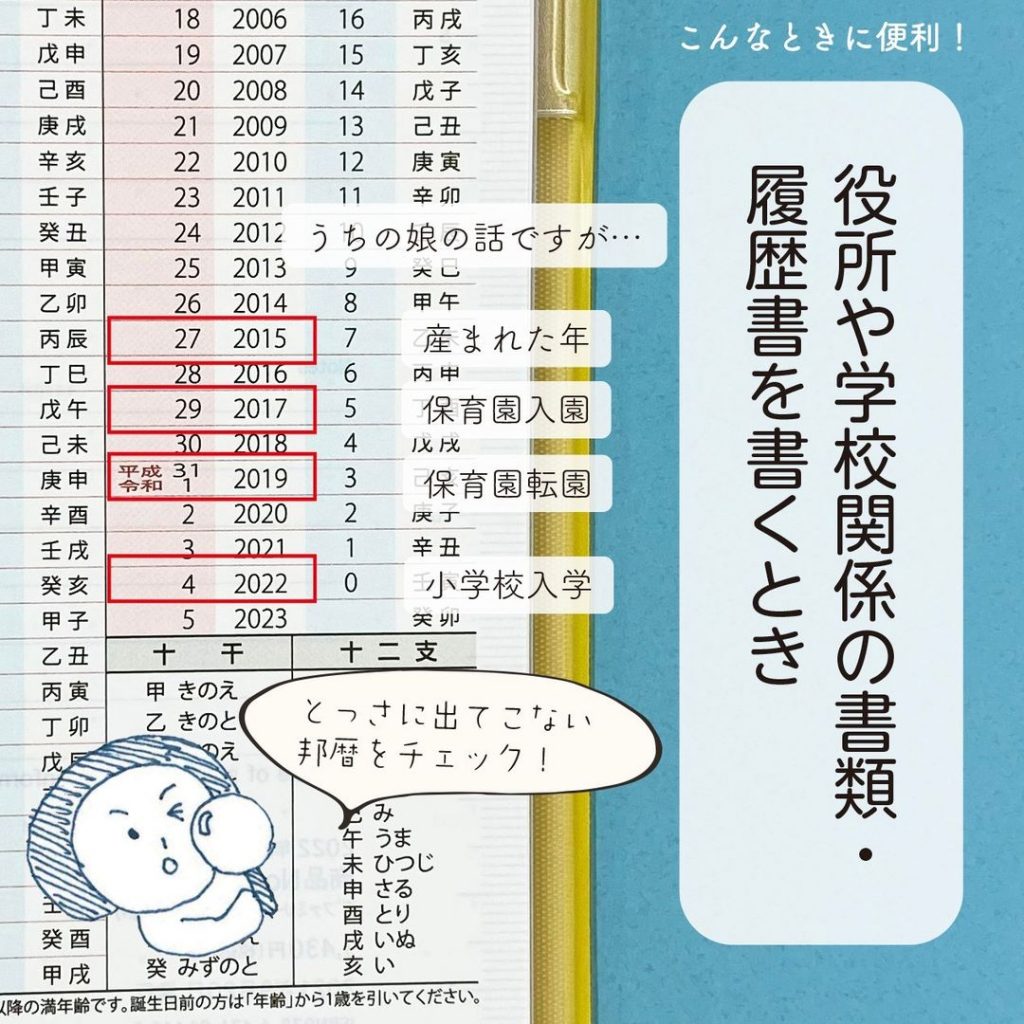

① 役所や学校関係の書類・履歴書を書くとき

令和になって早4年目、特に元号が変わって数年のうちは

「あれって平成何年だったっけ?」ってことありますよね。

履歴書は邦暦で書くことが多いので、調べるときにお役立ち。

役所や学校書類も邦暦を使用する機会が多いので要注意です。

私の話ですが、娘が今年小学校に入学し、

保育園に平成〇年に入園して、転園して…のような内容を記入する際に、大変役立ちました。

(西暦では覚えているのですが、邦暦になるととっさに出てきません…)

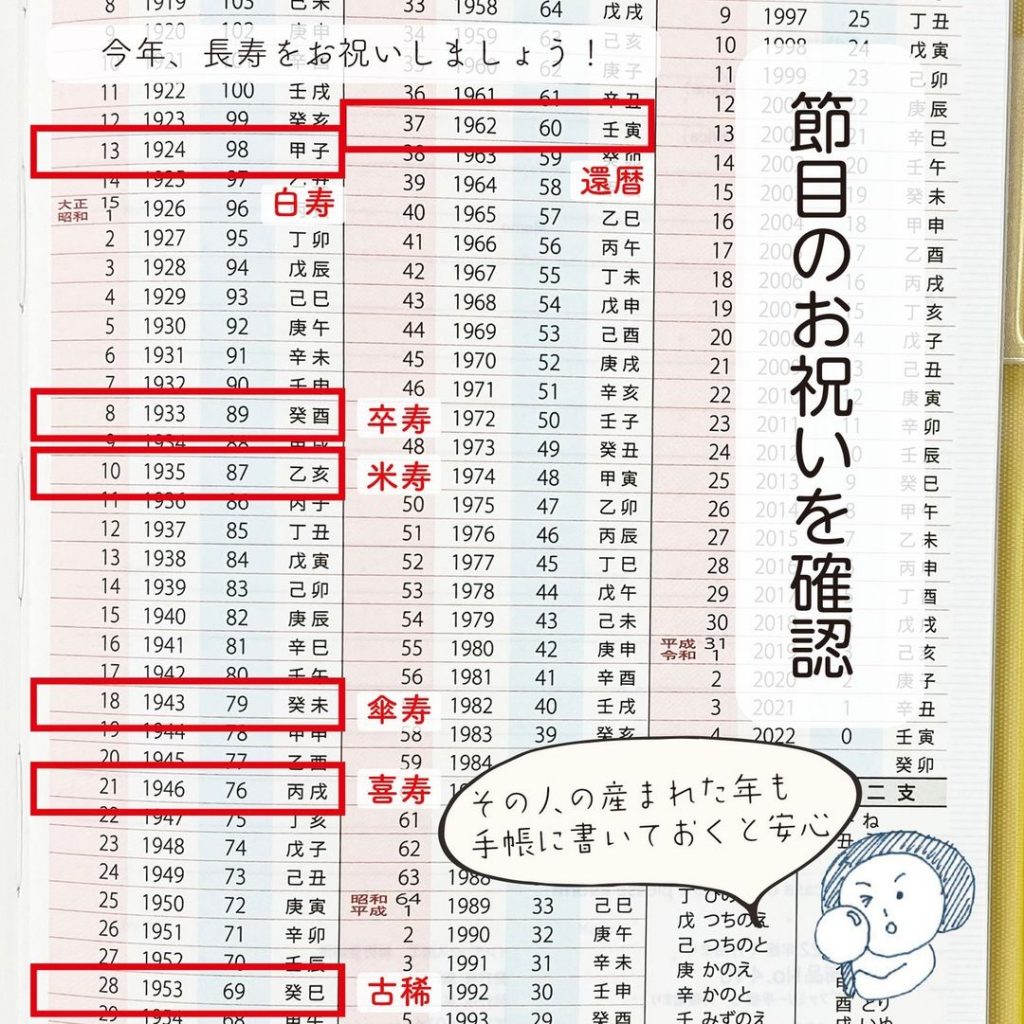

② 節目のお祝いを確認

あれっ?姪っ子の入学祝はいつだっけ?

おばあちゃんの長寿のお祝いって今年だっけ?

みたいなときにも確認できます。

ついでなので、お祝いのタイミングをおさらいしておきましょう。

(ちなみに長寿のお祝いのタイミングが載っている商品もありますよ~)

【入学のタイミング】

その学年の4月1日から翌年3月31日までの間に達する年齢が

小学校入学→満7歳

中学校入学→満13歳

高校入学→満16歳

※早生まれの子のときは一覧の年齢に1を足して考えてください

【長寿のお祝い】

還暦(かんれき) 61歳

古稀(こき) 70歳

喜寿(きじゅ) 77歳

傘寿(さんじゅ) 80歳

米寿(べいじゅ) 88歳

卒寿(そつじゅ) 90歳

白寿(はくじゅ) 99歳 ※数え年です

その人の産まれた年も手帳に書いておくと安心です。

③ おまけ 年齢の話で盛り上がる

意外とこの使い方をしている人は多いのではないかと思いますが…、

「申年?ってことは30歳?」(42歳かもしれないけど)のようなコミュニケーションにも使えます。

(年齢の話がタブーの場合もありますので、気をつけてくださいね)

活用方法はいろいろですが、年齢早見表を見ているだけでも、

いろいろな人やできごとに思いをめぐらせることができました。

(父が今年喜寿だということに、今これを書きながら気がつきました。セーフ!)

こんなことにも使えるよ!というような活用方法がありましたら、ぜひ教えてくださいね。

では、みなさんよい週末を。