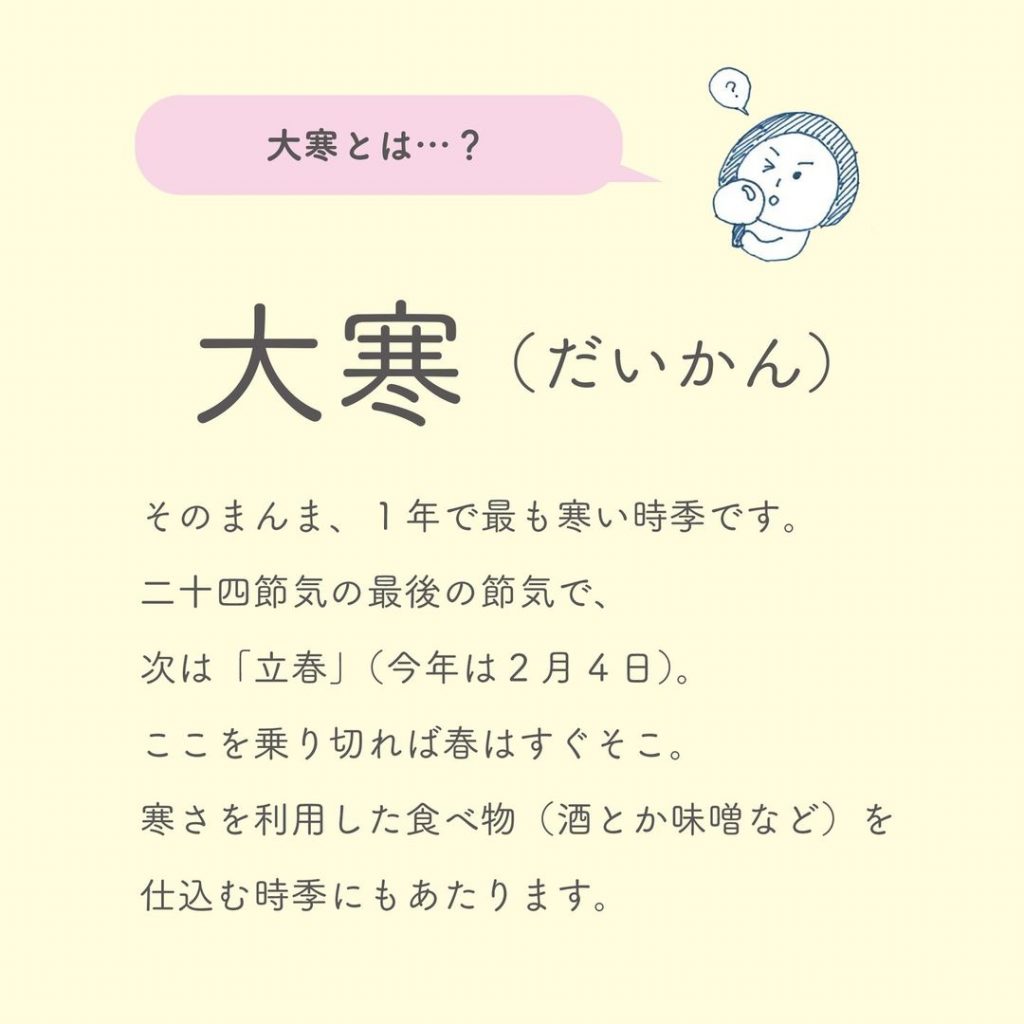

今日1月20日は「大寒(だいかん)」で、

「文字通り、一年で最も寒い時季」と当社のカレンダーに載っていました。

なるほど~と思ったのですが、「大寒」とかちょっと前の「小寒」、これってなんでしょうか?

ちょっと調べてみました!

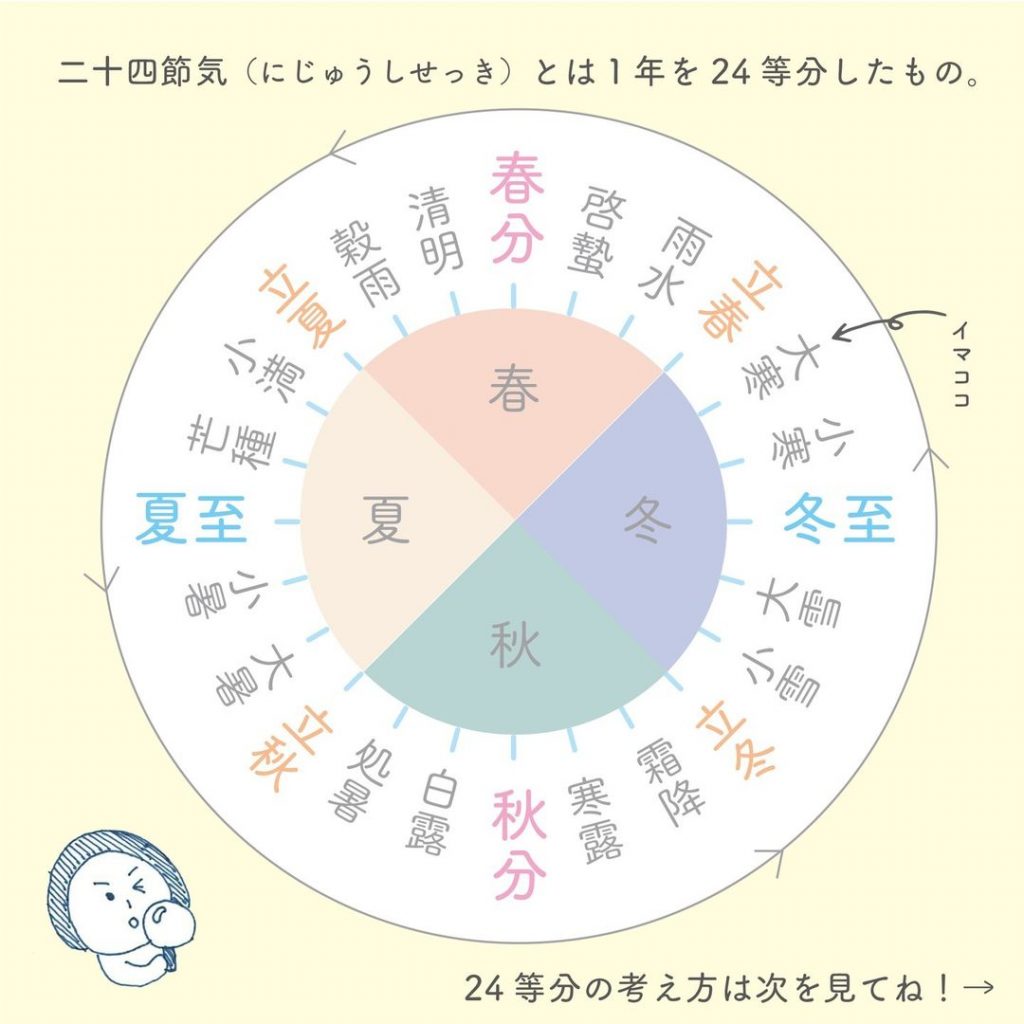

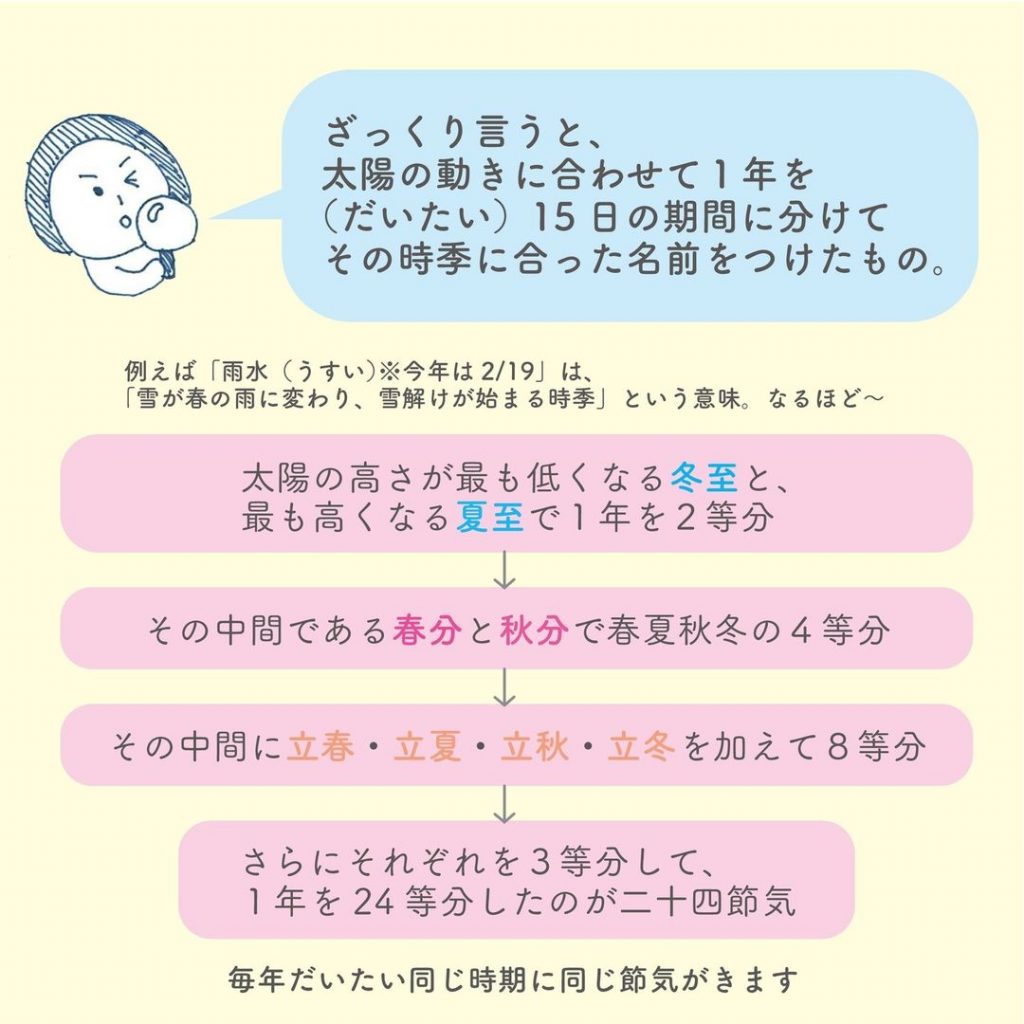

どうやら1年間を24個にわけた(だいたい1区切りが15日くらいになります)

「二十四節気(にじゅうしせっき)」というもののようです。

いろいろ調べて画像も作りましたので、もしよかったら見てください。(興味のない方すみません)

細かい日付はその年ごとに違いますが、

(春分の日とか秋分の日を思い浮かべていただくと分かりやすいかもしれません)

だいたい毎年同じ時期に同じ節気がめぐってくるので、

天候に左右される農業の目安として、古くから生活に密着したものだったようです。

季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられ、

今でも年中行事や時候の挨拶など色々なシーンで使われています。

例えば、立秋の前には「暑中見舞い」で、立秋を過ぎると「残暑見舞い」になる、とか。

かつては「立春」が1年の始まりとされていて、だからその前日の節分に豆まきをして厄払いをする、とか。

「二十四節気」という単語は知らなくても、いろいろなところで生活にかかわっているようです。

ちなみに「雨水の日に、ひな人形を飾ると良縁に恵まれる」というようなことを今回知り、

今年は「雨水」の日(2月19日)に飾ろうと思います。

(今まで何も考えてなかった…!)

なんとなく知っていることを、きちんと知ること、ちょっといい気がします。

手帳やカレンダーに載っている、知っているようでよく知らないこと、また見つけたらご紹介しますね。

さて、次の節気は2月4日の「立春」です。

二十四節気のスタートでもあります。

あと2週間ちょっとで、春の始まり。

そう思うと、少し周りの空気がゆるむような気がします。

今週もお疲れさまでした。

みなさま、よい週末をお過ごしください。